Nei giorni scorsi ho accompagnato la prole a una proiezione speciale per i trent’anni della Lanterna magica, un cineclub per bambine e bambini da 6 a 12 anni.

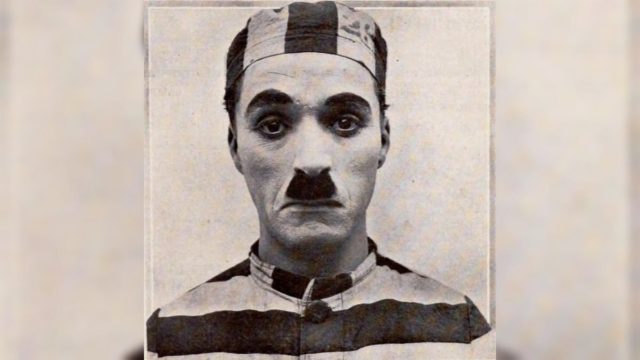

In programma c’erano due mediometraggi di Charlie Chaplin: Charlot avventuriero (noto anche come L’evaso, 1917) e Vita da cani (1918). Due cose mi hanno colpito.

La curiosa vita di Toraichi Kono

Nel primo film compare brevemente un attore asiatico che interpreta la parte dell’autista della ricca ragazza di cui l’evaso Charlot si innamora. Nei titoli di testa figuravano solo i personaggi principali così ho fatto una breve ricerca e grazie a Wikipedia ho scoperto che non solo che si chiamava Toraichi Kono, ma anche che non era un attore, bensì l’autista, segretario personale e amico di Chaplin.

Praticamente coetaneo di Chaplin, Kono nacque a Hiroshima e arrivò negli Stati Uniti non per fuggire dalla povertà ma – riporta un articolo del Los Angeles Times – per liberarsi da un matrimonio combinato e da un padre oppressivo. Pilota di aerei, incontrò Chaplin nel 1916 al Los Angeles Athletic Club diventando suo autista e assistente; nel 1932, durante un viaggio in Giappone, Kono evitò che Chaplin venisse ucciso dalla Black Dragon Society, un gruppo paramilitare ultranazionalista. Due anni dopo però Kono criticò le spese eccessive di Paulette Goddard, terza moglie di Chaplin, e il rapporto tra i due si incrinò. Poco prima del bombardamento di Pearl Harbor, l’FBI arrestò Kono per spionaggio; rimase internato fino al 1948 e negli anni Cinquanta tornò in Giappone dove morì nel 1971.

Le forze dell’ordine

Entrambi i film vedono il vagabondo Charlot confrontarsi con la polizia: nel primo da evaso in fuga, per cui il rapporto con gli agenti è abbastanza trasparente (anche se non sappiamo per quale motivo sia stato incarcerato); nel secondo è semplicemente un senzatetto che cerca di sopravvivere il che comporta anche stare alla larga dagli agenti – anche quando potrebbero o dovrebbero aiutarlo dal momento che è stato derubato da due furfanti.

In entrambi i film i poliziotti non sono né buoni né cattivi e se si scontrano con il protagonista Charlot non lo fanno per cattiveria – al contrario dei già citati ladri di Vita da cani o dello spasimante codardo in Charlot avventuriero – ma perché fa parte del loro ruolo di tutori di un ordine del quale il vagabondo Charlot non fa parte. Certo non è sempre così: un altro mediometraggio dello stesso periodo, Easy Street, vede Chaplin diventare addirittura poliziotto e riportare la pace in un quartiere malfamato, ma che l’idea predominante fosse quella un po’ anarchica della polizia come emanazione di una parte soltanto della popolazione lo si vede da un altro film realizzato un decennio dopo: Liberty (1929) di Leo McCarey con Stan Laurel e Oliver Hardy, ovvero Stanlio e Ollio. Anche qui i protagonisti sono due evasi, ma la sequenza iniziale è molto più esplicita: una scritta ci ricorda che la storia americana è fatta da eroi che combatterono per la libertà, citando George Washington, Abraham Lincoln, il generale della Prima guerra mondiale John Pershing e poi, dopo un “e ancora adesso la lotta per la libertà continua” vediamo Laurel e Hardy in divisa da carcerato scappare dalla polizia.

La differenza rispetto a film e serie tv odierne è abissale. Prendiamo un altro film con protagonista un evaso: Il fuggitivo (1993) di Andrew Davis. Gli agenti sono personaggi positivi al pari del protagonista e infatti alla fine non potranno che allearsi contro il vero cattivo.

In generale, la polizia è al servizio della comunità, gli agenti hanno un grande senso del dovere e della giustizia (che talvolta giustifica anche il trasgredire le regole) e se per caso qualche poliziotto non agisce bene, è l’elemento estraneo in un sistema che si impegna per protegge la collettività. Serie tv come Blue Bloods (imperdibile per gli amanti di Tom Selleck) convincono pure gli spettatori che per difendersi può essere opportuno che un agente spari a persone disarmate.

Anche qui ci sono eccezioni, ma in generale la polizia, quantomeno come istituzione se non come singoli agenti, pare uscita dai manuali scolastici di filosofia quando si parla dello Stato in Hegel che – lo so che è una semplificazione, ma del resto per come scriveva Hegel o semplifichi o ti viene l’emicrania – metteva appunto la polizia come superando delle istanze individuali e incarnazione dell’eticità e della razionalità. E insomma, ridatemi Charlie Chaplin.

Aggiornamento 20 settembre

A proposito di copaganda – parola formata da “cop” e “propaganda” che indica la rappresentazione estremamente positiva della polizia nei media –, ho scoperto che John Oliver ha dedicato una puntata del suo fortunato show a Law&Order.

Mi piace:

Mi piace Caricamento...