Ho seguito, online, una presentazione del libro di David Chalmers sulla realtà virtuale.

Il saggio Reality+, da poco tradotto in italiano con il titolo Più realtà, è uscito nel gennaio del 2022. In quel periodo il tema tecnologicamente caldo sembrava essere la realtà virtuale/aumentata, non l’intelligenza artificiale: tutti guardavano al Metaverso di Facebook. Poi è arrivato ChatGPT e sembra aver ribaltato sia le attenzioni del pubblico, sia gli investimenti delle grandi aziende tecnologiche.

Tuttavia, stando a Chalmers non c’è una vera e propria contrapposizione tra i due temi. Grazie alle intelligenze artificiali i computer possono non solo “gestire” i mondi virtuali, ma anche “crearli”. ChatGPT è già in grado di creare una avventura testuale che è a tutti gli effetti un mondo virtuale, ovvero un universo interattivo generato da un computer. E non si vede perché non potrà, in futuro, creare anche realtà virtuali, ovvero dei mondi virtuali immersivi nei quali entri grazie ai (per ora costosi e limitati) set per la realtà virtuale.

Una, cento, mille realtà

La tesi centrale del libro, così come l’ha esposta Chalmers, è che la realtà virtuale è una “genuine reality”. Non è una realtà di seconda classe, non è un’illusione o una finzione. Perché è reale ciò che “fa la differenza” e questi mondi virtuali possono fare la differenza. Possiamo anzi condurre una vita significativa e piena nella realtà virtuale – non necessariamente migliore ma neanche peggiore.

Questa parte mi pare molto convincente e, a dispetto dell’atteggiamento da rivoluzionario di Chalmers, coerente con una tendenza quantomeno secolare in filosofia. Mi riferisco al non limitare la categoria del “reale” alla sola realtà fisica, ma estenderla includendovi anche altri enti. Insieme ai muri, che sono oggetti fisici, esistono anche i confini, che sono oggetti sociali come le multe, le promesse, i campionati di calcio e molte altre cose che spesso per noi contano più degli oggetti fisici. (Sul blog ho scritto diverse cose sull’ontologia sociale). E a suo modo è reale anche la finzione. È infatti vero che Sherlock Holmes abita al 221b di Baker Street mentre è falso che Frodo Baggins abbia vinto l’unico anello giocando a carte.

Solo che tutte queste realtà esistono in modi diversi. Per costruire un muro basta prendere un po’ di mattoni, per costruire un confine serve una comunità che lo riconosca come tale. La casa di Sherlock Holmes la trovo nei racconti di Arthur Conan Doyle, non per le vie di Londra (dove fino al 1930 Baker Street terminava al civico 85).

Solo che Chalmers sembra affermare che le realtà virtuali – o almeno alcune realtà virtuali – esistono allo stesso modo della realtà non virtuale. E qui ho qualche difficoltà a seguirlo, ad esempio quando afferma che le “menti virtuali sono menti genuine”.

Se con “genuino” Chalmers intende contrastare l’idea che tutto quel che è virtuale è un surrogato privo di valore, concordo con lui: i mondi e le realtà virtuali giocano e verosimilmente giocheranno sempre più un ruolo importante nelle nostre vite. Il problema è che da questa “tesi debole” sembra passare a una “tesi forte”: non ci sono differenze significative, tra realtà virtuale e realtà fisica. Mi sembra una tesi insostenibile a meno di non limitarsi a scenari – che è difficile considerare rappresentatiti del fenomeno dei mondi e realtà virtuali –, tipo un essere digitale senziente e una realtà virtuale completamente indistinguibile dalla realtà fisica. Ma ha senso costruire una filosofia della realtà virtuale che si adatta solo a uno scenario fantascientifico, tralasciando tutto il resto?

La grande simulazione

Questo scenario “alla Matrix” sembra tuttavia essere un punto centrale della riflessione di Chalmers.

Non possiamo escludere di vivere in una simulazione. Non solo: i progressi tecnologici nel campo della realtà virtuale e dell’intelligenza artificiale renderebbero questa ipotesi verosimile. Personalmente mi pare un’esagerazione: anche ammettendo di avere già una tecnologia in grado di inviare al cervello segnali indistinguibili da quelli prodotti da un oggetto fisico, l’ipotesi Matrix resta comunque nel regno dell’inverosimile. Voglio dire: qualcuno dovrebbe avermi rapito e messo in un complicatissimo (e costosissimo) macchinario per farmi credere di condurre la mia vita di tutti i giorni? Oppure è tutta l’umanità a vivere in una simulazione realizzata per misteriosi motivi da una specie aliena?

Direi che i progressi tecnologici hanno al massimo fatto passare questa ipotesi da “praticamente impossibile” a “altamente improbabile”. Non possiamo escludere che sia così, ma non possiamo neanche escludere che io domani trovi un miliardo di dollari in contanti dimenticati per strada da Bill Gates. Non vedo motivi sufficienti per “prendere in considerazione” questa ipotesi. Per tornare al film ‘Matrix’, la celebre scena in cui il protagonista Neo prende la pillola rossa e scopre che tutto è una simulazione arriva dopo una serie di indizi che rendono l’ipotesi simulazione più probabile. Inutile dire che al momento non abbiamo nessuno di questi indizi.

Una superflua risposta allo scetticismo radicale

Chalmers probabilmente insiste su questa “ipotesi Matrix” perché è la versione tecnologica di un classico argomento filosofico, quello che oggi chiameremmo esperimento mentale. La versione più celebre è quella del demone di Cartesio: non possiamo fidarci dei nostri sensi perché un demone potrebbe ingannarci. (Peraltro sospetto che, almeno in alcuni periodi storici, l’idea di un demone ingannatore fosse più credibile di quanto adesso lo è l’ipotesi di una simulazione al computer). Dal momento che non possiamo escludere con certezza assoluta questo scenario, non è possibile dare un fondamento ultimo alla conoscenza della realtà.

Schematizzando:

- Non possiamo sapere se viviamo in una simulazione.

- Se siamo in una simulazione non possiamo conoscere nulla di vero.

- Quindi la conoscenza della realtà è impossibile.

Chalmers accetta il punto 1 e anzi trasforma il “non possiamo escludere che” in un “è probabile che”. Ma esclude lo scetticismo radicale della conclusione 3 rifiutando il punto 2: anche la simulazione è reale.

Il fatto è che lo sforzo mi pare inutile. Prima di tutto perché finché restiamo all’interno della simulazione la nostra conoscenza della realtà resterà incompleta. Ma soprattutto perché la conclusione 3 non è poi così grave: d’accordo, non c’è un fondamento ultimo alla conoscenza della realtà; e con ciò? Possiamo benissimo andare avanti con un assenso provvisorio, tanto più forte quanto solide sono le prove di cui disponiamo (o deboli le obiezioni). Come consigliava il filosofo David Hume, “un uomo saggio proporziona la sua credenza all’evidenza”.

Il punto 1, quello che non possiamo escludere di vivere in una simulazione, è come la tesi del solipsismo in un celebre passaggio del Mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer. Non lo si potrà mai confutare con prove, ma rimane un argomento pretestuoso. “Come convinzione seria esso potrebbe trovarsi solo in un manicomio: come tale, occorrerebbe poi, contro di esso, non tanto una prova quanto una cura. In tanto anche non ci dilungheremo su di esso, ma ci limiteremo all’ultima fortezza dello scetticismo, che è sempre polemico”. Questo argomento è “come una piccola fortezza di frontiera, che rimarrà qui sempre inespugnabile, ma la cui guarnigione anche non ne potrà uscire mai e poi mai, sicché le si può passar davanti e lasciarsela alle spalle senza pericolo”.

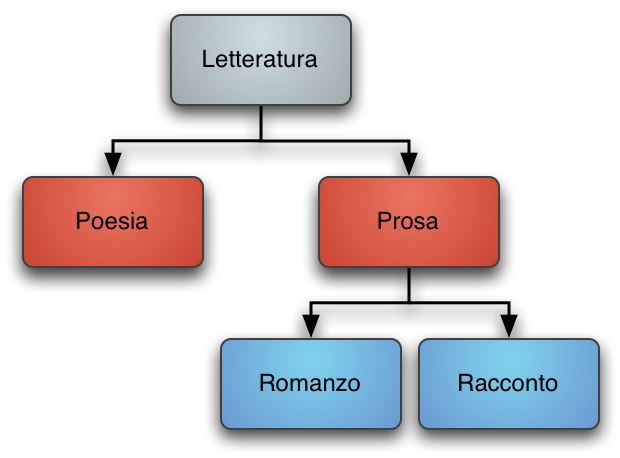

Nell’esempio qui a fianco, poesia e prosa sono parte di letteratura, mentre romanzo e racconto sono parte di prosa. Le relazioni sono rigide: se un’opera fa parte della categoria racconto allora è anche parte di prosa e di letteratura, ma non può assolutamente appartenere alla categoria poesia.

Nell’esempio qui a fianco, poesia e prosa sono parte di letteratura, mentre romanzo e racconto sono parte di prosa. Le relazioni sono rigide: se un’opera fa parte della categoria racconto allora è anche parte di prosa e di letteratura, ma non può assolutamente appartenere alla categoria poesia.